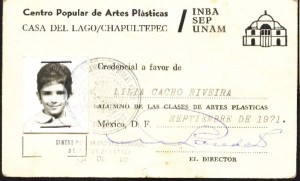

Encuentro entre mis papeles una valiosa credencial con fotografía. No, no es mi primera credencial electoral, es la credencial del Centro Popular de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Corría 1971, yo tenía ocho años y tres hermanos y dos hermanas; mi madre decidió que la mejor manera de poner en buen uso mi personalidad hiperactiva y curiosa era con clases de arte. Mis padres entonces no podían pagar clases extras, para eso estaban las escuelas populares gratuitas, de calidad, en lugares públicos hermosos que daban la bienvenida a niñas y niños.

El profesor de pintura, cuyo nombre me es imposible recordar, era un hombre encantador. Recuerdo su voz, y la forma en que hablaba de los grandes pintores y pintoras. Una por una nos enseñó las técnicas y los materiales para que eligiéramos con cuál nos sentíamos cómodas. Pintábamos los patos, nuestras manos y pies, los árboles inmensos, los ojos de nuestros padres, el cielo, el lago de Chapultepec. Todo parecía posible, él nos hacía pensar que podríamos convertirnos en aquello que soñábamos.

Al profesor le pagaban una miseria (como a todos en la educación pública de este país), mi madre preparaba galletas y se las llevábamos en agradecimiento. No era solamente un maestro de arte; mientras nos enseñaba a formar figuras humanas con pequeños puntos de tinta china nos contaba historias fantásticas sobre el país, sus artistas y la clase obrera. Ahorré todos mis domingos durante meses para poder comprar un caballete que cargaba orgullosa como si fuese un amuleto para convertirme en artista.

El profesor llevaba libros de arte y nos los mostraba como quien revela el secreto mejor guardado de la historia. Un buen maestro o maestra sabe hacer sentir valiosas a sus alumnas, comprende el arte de transmitir el conocimiento. Él sabía que elegir esa profesión es una misión de vida, porque hacer sentir a un niño o niña que su vida, su inteligencia y sus habilidades importan y son valiosas para las demás personas es probablemente la tarea más importante para criar seres humanos sensibles y creativos. Lo aprendido desde la infancia nos permite explorar sensibilidades que más tarde se extienden a las personas, los animales y las cosas.

LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE LYDIA CACHO: EL PROBLEMA DE LOS HOMBRES

Dibuja, pinta cuando estés triste, cuando no sepas qué hacer traza una historia y las buenas ideas llegará a ti; si estás feliz plásmalo en un cuadro me decía el maestro. Escribo este texto desde mi estudio, frente a dos cuadros que he pintado recientemente, uno ya terminado, otro apenas esboza una selva impenetrable. Pienso en todos esos profesores y profesoras despreciados durante décadas, tratados como inútiles, humillados e insultados, trabajando en condiciones precarias. Esa mayoría que se ha sacrificado con salarios miserables para hacer sentir a niños y niñas de las clases menos privilegiadas que reciben educación gratuita que sus vidas importan, que sus ideas son valiosas al igual que su creatividad y su opinión. Entre ellos y ellas hay unos cuántos líderes corruptos que eligen la violencia, sin duda los hay, pero la mayoría no pelea plazas millonarias sino escuelas con piso y techos, colegios con baños dignos, pizarrones útiles, bancas cómodas, luz, agua y ventiladores en las zonas más cálidas; piden alimentos en las zonas con 15 millones de infantes sumidos en pobreza alimentaria. Quienes hemos visto el estado deplorable de cientos de miles de escuelas públicas del país comprendemos que esta batalla del Gobierno no es contra el magisterio corrupto, sino contra la libertad educativa, contra la gratuidad del conocimiento impartido con nuestros impuestos. Descalificar y humillar a miles de profesores y profesoras que han dedicado su vida a educarnos es aliarse con quienes pretender aniquilar la libertad de pensamiento, la lucha de clases, la fortaleza intelectual del país. Vaya mi homenaje a las y los maestros de educación pública quienes nos cambiaron la vida, les decimos que sus vidas sí importan, que su esfuerzo sí nos concierne, que no se den por vencidos.